戴芳澜:波澜岁月书芳华

人物简介

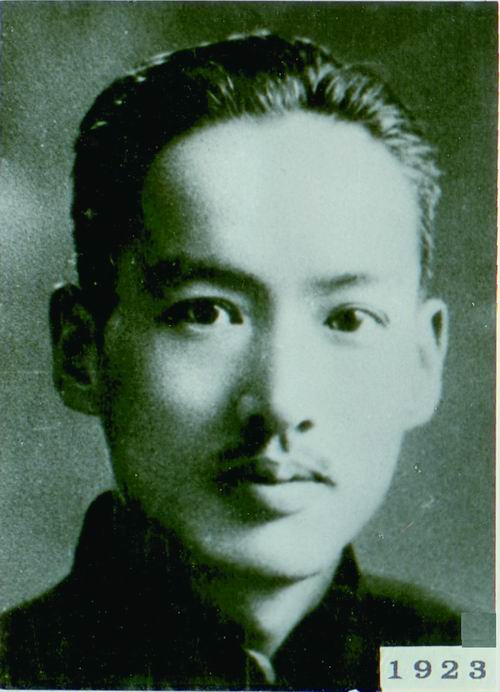

戴芳澜(1893—1973),湖北江陵人,真菌学家和植物病理学家。1913年结业于清华学校留美预备班。1914年至1919年留学美国威斯康星大学、康奈尔大学和哥伦比亚大学研究院。1948年选聘为“中央研究院”院士。曾任中国科学院微生物研究所研究员、所长。1955年选聘为中国科学院学部委员(院士)。

中国真菌学的创始人和中国植物病理学的主要创建人之一。早年对水稻、果树等作物病害及其防治进行了研究,上世纪30年代后从事真菌分类学、形态学、遗传学及植物病理学的研究,特别在霜霉菌、白粉菌、鹿角菌、锈菌、鸟巢菌、尾孢菌等的分类方面,以及竹鞘寄生菌的形态学和脉孢菌的细胞遗传学方面进行了系统的研究,有关论文为国内外同行广泛引用。

■本报记者 冯丽妃

27岁,初入教育界,清秀的面孔和瘦弱的身材让这位年轻教授觉得自己似乎缺了点“师道尊严”,为此他特意在唇上留起了一撮短髭。这给他增添了些许威严,也成为戴芳澜一生形象的鲜明特征。

作为我国真菌学创始人和植物病理学奠基人,历经乱世与战火,戴芳澜始终矢志不渝,为我国植病学发展和真菌学扎根开疆拓土。在半个多世纪的时间里,他辗转祖国大江南北,三尺杏坛上培育桃李无数。

“戴先生非常严厉,不苟言笑。”回忆起戴芳澜,他的多位学生在接受《中国科学报》采访时说。今天,这位“严师”一丝不苟做学问的态度仍影响着门下的弟子及学人,激励着后来人将他开辟的学科和研究推向国际前沿。

从零起步,开拓新学酬壮志

戴芳澜1893年出生于浙江镇海,早期家境并不富裕,小学几经中断,中学全靠伯父资助。但他自幼勤奋好学,中学毕业后奋力考取了清华学堂留美预备班,从而得以留学。但几年后,他刚到康奈尔大学研究生院读书,又因父亲失业而辍学回国,丧失了进一步深造的机会。

尽管如此,1919年回国后,戴芳澜仍立志发展中国的植物病理学科,使它在为农业生产服务的同时,向国际水平看齐。

这条路却非坦途。当时戴芳澜谋得教书职位,但因时局动荡和派系之争,几度遭遇解聘,有一年甚至不得不在一家私人农场管理园艺。

但他仍初心不改。为振兴中国植病学,在辗转各地执教期间,他在广东开展了芋疫病研究,在南京开展了水稻和果树病害研究,在昆明开展了小麦、蚕豆及水稻病害研究。他于1923年发表的《芋疫病》是中国人对疫霉病的首个研究报告。他还与学长邹秉文在1929年成立了中国植物病理学会,以推进相关研究。

除开展植病研究外,戴芳澜还致力于将现代真菌学扎根在中国。说起来,这里还有一段故事。

“事情发生在戴芳澜任教金陵大学时期。当时该校农林科生物系主任、美籍人士史德蔚与哈佛大学一位教授协议,要采集中国西南地区的真菌标本。”《戴芳澜传》作者、中科院微生物所退休研究员程光胜回忆。

在受托承担这一任务时,作为该校病理系主任的戴芳澜力争标本应由中美双方同等分享。史德蔚看不起中国人,遂以必须要有人能研究标本作为条件而发难:“你们分了标本由谁来鉴定?”戴芳澜回答:“我!”在戴芳澜的坚持和所显露出的研究才能面前,史德蔚只得同意平分标本的原则。

自此,戴芳澜暗下决心一定要做出成绩为中国人争口气。他将主要精力放在中国真菌分类研究上,从白粉菌做起,精益求精、越做越广,很快便做出了国际水平的成绩。1930年,他发表了由中国人首次发现的寄生于植物上的真菌新种——《三角枫上白粉菌之一新种》,这成为中国真菌学创立的标志。

从1932年到1939年,戴芳澜共发表了9篇《中国真菌杂录》,其中包括锈菌、白粉菌和尾孢菌等对农作物病害关系极大的菌类。当时,一无条件、二无经费,在教学之余,他不仅要采集标本、搜集文献资料,还要把标本逐个解剖测微,鉴定其目、科、属、种,其难度可想而知。

躬耕杏坛,一代宗师育桃李

“我国肯学农的少,葡京赌博官网,肯学农而又愿意从事植物病理学研究的人则更少。”戴芳澜很早便指出这个问题。为此,自1919年回国,他一生中绝大部分时间都用在教书育人上。

400-800-8888

400-800-8888

广州市工业园区华池街88号晋合广场2幢2楼

138-8888-8888

138-8888-8888

广州市工业园区华池街88号晋合广场2幢2楼

广州太湖国家旅游度假区环太湖大道128号

139-8888-8888

139-8888-8888

广州市姑苏区白塔东路26号